喜庆工委乔迁新址

2020年04月29日 17:10 来源:全国学校联盟网

全国学校联盟网北京4月29日讯(通讯员/凡杰、林川、张鑫)2020年4月29日上午,初夏时节的京华晴空万里、夏阳高照,工委喜迁新址,新址地处天安门核心区,优越的地理位置、便捷的交通方式,为工委工作人员提供了更加便利、更加舒适的办公环境。正值工委乔迁之际,教育部应对疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰同志在执行主席兼秘书长何晨光同志的陪同下,指导考察工委乔迁新址、各项工作等开展情况,并代表教育部应对疫情工作领导小组办公室向工委赠送口罩等防疫物资,在疫情特殊时期充分体现教育部领导对工委及全体工作人员的关心和关怀。王登峰同志对工委多年来取得的工作成绩予以肯定,希望工委在今后的工作中再接再厉,为利国利民利子孙伟大工程作出新的贡献。

王登峰与何晨光于工委新址合影留念

工委成立以来,在教育部的正确领导下,各项工作取得了显著的成绩。2020年,伴随着全国学校体育联盟(机器人)成立7周年之际,工委于2015年在教育部体育卫生与艺术教育司的直接领导下,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》的有关规定及教体艺司函【2013】37号文件精神,实事求是、尊重客观,结合我国素质教育开展的实际情况,遵循机器人教育教学的规律、借鉴国际国内机器人运动的特点,科学地制定了《全国学校体育联盟(机器人)章程》(简称章程),章程的颁布实施为工委开展各项工作明确了方向。工委各职能部门充分发挥职能作用,与联盟成员学校有机有效地开展了以机器人为载体的教育教学、机器人专业教育、计算机图形化编程、计算机智能硬件编程、计算机人工智能编程、机器人英语等相关工作。

2015年,全国友协批准在全国学校联盟成员中开展公费、自费的出国研修、出国留学等相关的中国国际青少年机器人交流活动(友函【2015】131号)(简称交流活动)项目。此举在满足广大青少年学生走出去学习需要的同时,巨大地丰富了我国民间外交项目内容,为我国民间外交事业以机器人为载体、广大青少年在校学生为切入点、国际间对应学校为交流桥梁的交流活动奠定了坚实的基础。对我国教育领域对外开展交流学习活动具有现实意义和深远的历史意义。截至2020年寒假,交流活动已开展了3年多的时间,惠及全国北京、河南、河北、江苏、山东、辽宁、黑龙江、甘肃、山西、上海、湖北等地的相关学校学生,交流国家已于2015年的2个国家、2个交流学习团增至2020年寒假美国、加拿大、英国、德国、意大利、澳大利亚、瑞士、日本、韩国、新加坡等10个国家、11个交流学习团。由于2020年寒假突遇疫情特殊时期,2020年寒假已完成了日本关东、关西2个交流学习团、韩国1个交流学习团,其它未完成的交流学习团在疫情结束后将继续开展交流学习活动。

2020年3月12日,工委交流中心收到了日本一般社团法人亚太机器人·人工智能教育联合会、东方新报社寄来的1459张手绘明信片。这些明信片由覆盖全日本地域的46所公立小学1459名学生,以中国加油、武汉加油、战胜疫情、鼓起勇气为核心元素,用中文、日文、图画等内容绘制的明信片,充分表达了日本小朋友们的祝福会成为中日共同携手战胜疫情的动力。工委交流中心在新闻中心举办了“来自日本46所公立小学1459名学生手绘明信片展览”为主题为期14天的展览活动,活动期间教育部应对疫情工作领导小组办公室主任王登峰一行参加展览展示活动,并欣然题词:日本小朋友的祝福会成为中日共同携手战胜疫情的动力。国家督学、中国教育发展战略学会执行会长孙宵兵同志在参观展览活动时,题词:全世界小朋友团结起来,战胜疫情。中国国际青少年机器人交流活动战略合作伙伴之一,中国国际航空集团防疫办公室主任黄强同志在参观展览活动时题词:桃李不言随雨意,亦知终是有晴时。展览活动吸引了大批驻京联盟成员学校的广大师生参与参加。

联盟成员学校师生参观展览

黄强同志题词

2020年4月3日,由工委副秘书长刘彬、秘书处处长孟凡杰代表工委在北京向黑山共和国驻华大使馆捐赠医用口罩等医疗物资,充分表达了工委与黑山共和国良好的感情关系和工作友谊。

工委副秘书长刘彬与黑山驻华大使馆一等秘书Damir合照

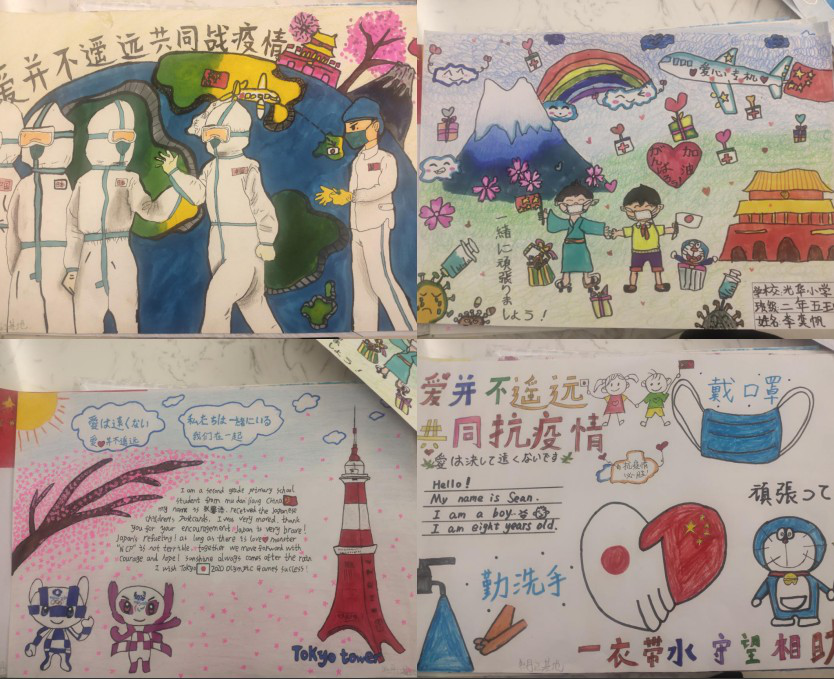

工委交流中心已收到联盟成员学校小学组别2700余幅手绘作品,以中日两国人民源远流长、日本加油、日本小学生加油、中国加油、中国小学生加油,中日两国人民共同战胜新冠病毒为寓意,彰显中国两国青少年战胜疫情的必胜信念。工委交流中心正在积极准备在疫情特殊时期,交通不便,运输不便等因素,交流中心按照工委要求在5月份发往日本有关机构和日本文部省的手绘作品、口罩等防疫物资,两国教育行政主管部门领导之间的信函等工作事宜,预计此项工作将在5月份完成。此项工作对我国民间外交的积极开展具有重要的现实意义,彰显我国广大青少年学生的人文情怀和综合素养。

来自于北京、黑龙江、湖北、江苏等地的中国学生作品